2015年12月1日から、従業員50名以上の事業所に対してストレスチェックの実施が義務づけられることを皆さんはご存知でしょうか?

変化の激しいこの時代、仕事上でストレスを感じないという人は皆無かもしれません。特に最近では、ブラック企業・サービス残業・過労死・うつ病の増加など、職場環境をめぐる様々な社会問題も深刻化しています。

「ストレスチェックの義務化」とは、企業がケアすることで従業員がメンタルヘルスの不調になる前のストレスに気づき、職場環境の改善につなげようという国の施策です。2014年6月に「労働安全衛生法の一部を改正する法案(通称:ストレスチェック義務化法案)」が国会で可決・成立したことをうけ、従業員50人以上の事業場に対して年1回の労働者のストレスチェックの実施が義務づけられることとなりました。

この法案では、ストレスチェックによって高ストレス状態にあると判定された場合や希望者には医師による面接指導を実施すること、また必要な場合は就業上の措置を講じることなども義務づけられています(※1)。

※1 ストレスチェック制度の概要は厚生労働省のHPで確認することができます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/

さてこの「ストレスチェック義務化」ですが、経営者や管理部門の皆さんにとっては

「法律で義務化されるのはわかったけど、いったい何をすればいいの?」

「手間暇かけてストレスチェックをしたところで、本当に効果があるの?」

など、様々な疑問があるのではないでしょうか。

また従業員の皆さんにとっても

「結果によっては業績評価や人事異動で不当な扱いを受けてしまうのではないか?」

「ストレスが高いのは気合が足りないからだと思われたらどうしよう・・・」

といった心配があるかもしれません。

ということで今回はストレスチェック義務化をめぐる様々な疑問を解決すべく、株式会社iCARE代表取締役社長であり産業医でもある山田洋太氏に色々とお話を伺ってきました。

●日本の年間自殺者数は高止まり。精神疾患患者・精神障害労災は右肩上がりに増加中。

株式会社iCARE 代表取締役 共同最高経営責任者(産業医・一般内科医・心療内科医)山田 洋太氏

――はじめに、今回のストレスチェック義務化の背景について教えてください。

山田氏:民主党政権時代の2010年4月、当時の厚生労働大臣だった長妻氏が「健康診断でうつ病のスクリーニングを義務づけよう」という方針を打ち出し、これをきっかけに厚生労働省が一気に動き始めました。

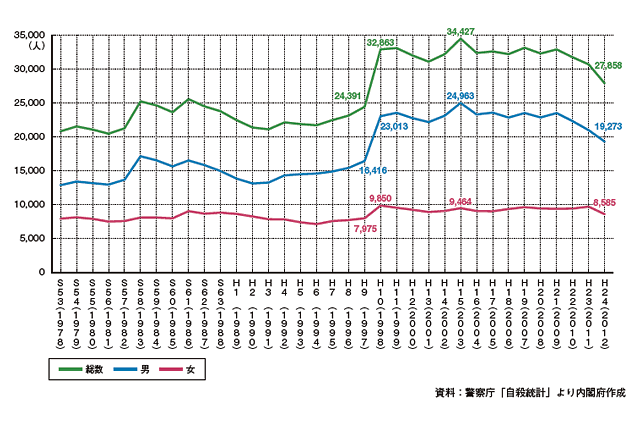

ではなぜ国を挙げて企業のメンタルヘルス対策に取り組むことになったのかというと、その背景にはまず日本の自殺者数の多さが挙げられます。日本では1998年に初めて年間自殺者数が3万人を超え、そこから2010年まで3万人を超え続けました。2011年からは少しずつ減ってきてはいるものの、依然として楽観視できない状況です。

出典:平成25年版自殺対策白書-内閣府 「自殺者数の推移」

出典:平成25年版自殺対策白書-内閣府 「自殺者数の推移」

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2013/html/honpen/chapter1-01.html

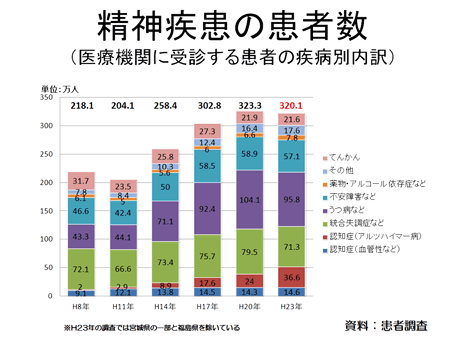

もう一つの背景としては、うつ病患者数の増加があります。厚生労働省が実施している患者調査では不安障害・うつ病の患者数は合わせて100万人を超えています。ただこれは通院している患者数なので、実際の不安障害・うつ病患者数は300万人にのぼるともいわれています。

出典:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス総合サイト 精神疾患のデータ

出典:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス総合サイト 精神疾患のデータ

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/data.html

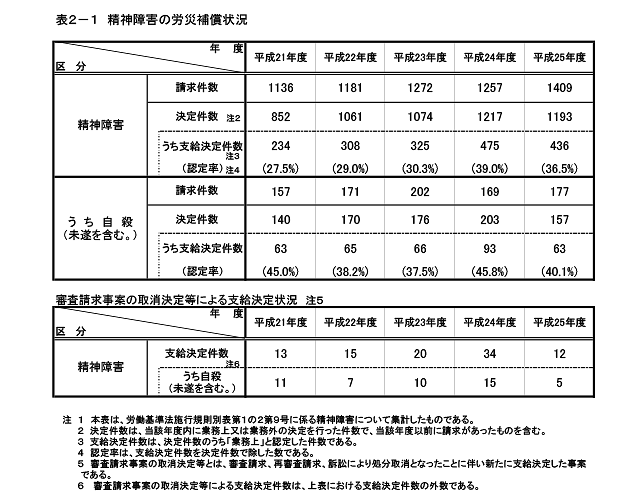

さらに近年、精神障害による労災認定数も増加傾向にあります。

出典:厚生労働省 平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」

出典:厚生労働省 平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11402000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Hoshouka/seishin_2.pdf

今回のストレスチェック義務化にはこういった日本の危機的状況があるわけです。

●「高ストレス状態」と「うつ病」の違い

――ストレスチェックの実施は「従業員のストレス状態に気づくため」ということなのですが、実際どの程度役立つものなのでしょうか?

山田氏:これまで産業医として様々な企業のメンタルヘルス対策に携わってきましたが、ストレスチェックの実施には2つの大きなメリットがあると感じています。

一つは「組織診断」ができるということ。従業員のメンタル不調の原因の一つに「職場環境」が挙げられますが、例えばチーム運営が上手くいっていないことを人事担当者や経営者が感じていても、どこに原因があるのかがわからないことがよくあります。

マネジメントの問題なのか、リソース不足なのか、人間関係が悪いのか。組織の問題の原因を探る一つの基準としてストレスチェックの結果を活用することができます。客観的なデータがあれば人事や経営者がマネジメントに介入するきっかけを作ることもできますし、他チームの状況と比較することなどもできます。

厚生労働省の指針では、個人のストレスチェックの結果は企業側には知られない仕組みになっていますが、個人を特定しない形で組織データを企業が分析し、職場環境改善を図ることは推奨されています。組織現状を適切に把握するうえでは、ストレスチェックの結果は非常に有益と思います。

もう一つは「セルフケア」のきっかけになるということです。強いストレスを感じ続けていると、徐々に「朝起きることができない」、「体調が悪くて会社に行けない」などの身体的症状が現れてきます。ただ体調の悪さにも段階がありますし、起きられないのがうつ病のせいなのか、単なる疲れのせいなのかを自分で判断するのは難しいことです。結果として「高ストレス状態」のまま無理をしてしまうということが起こってしまいます。

ストレスチェックを受ければ、どのような状態が「高ストレス状態」なのかを理解することができますし、自分がどの程度のストレス状態にあるのかを認識することができます。

企業には従業員の健康に配慮して適切な業務を与える「安全配慮義務」が課されていますが、従業員一人ひとりにセルフケアに対する意識を高めてもらうことで、企業も適切に対応することができるようになるのです。

――「高ストレス状態」という言葉が出ましたが、「うつ病」とは何が違うのでしょうか?

「うつ病」には診断基準があり、特定の9項目のうち5項目以上が2週間以上にわたって見られる場合に「うつ病」と診断されます(※2)。

今回のストレスチェックで「高ストレス状態」にある場合、1~2年後に「うつ病」を発症する確率は健康状態にある人の3倍にのぼるといわれています。先ほどもお話したように、「うつ病」を発症すると身体的な症状が現れ、社会生活を送ることができなくなってしまいます。

※2 厚生労働省 みんなのメンタルヘルス総合サイト うつ病

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_depressive.html

●ストレスチェックは「うつ病診断」ツールではない!

――なるほど。身体的な症状が現れる前に対策することが重要なんですね。では「ストレスチェック」を実施するにあたって、企業が気をつけるポイントはどこにありますか?

山田氏:「個人のプライバシーを守る」こと、そして「結果によって社員を不利に扱わない」ことです。

ストレスチェックに関して最も重要なことは、ストレスチェックはあくまで「ある時期のストレス状態を測定するもの」であり、決して「うつ病診断テスト」ではないということです。そしてストレスチェックの第一目的は「セルフケア」と「職場の環境改善」に対する気づきを得ることにほかなりません。

この目的にのっとって実施する限り、高ストレス状態という結果が出た社員を不利に扱うというようなことは起きるはずはないんですよね。

もし経営者や人事担当者が今回のストレスチェックを「うつ病社員をあぶり出すためのもの」だと勘違いしてしまうと、テストに正直に答える従業員は激減してしまうでしょうし、そうなるとセルフケアにも職場の環境改善にもつながらず、時間と費用を無駄にすることになってしまいます。まずはストレスチェックの意義と目的を全社員でしっかりと理解することが需要ですね。

――もしストレスチェックに正直に回答しない社員が出てしまったら、どうしたらよいのでしょうか?

健康診断の自己申告項目でもごまかす人はいるでしょうから、ストレスチェックでも嘘の回答をする人はいるかもしれませんね。ただ、企業は従業員の心身状態をストレスチェックの結果だけで判断するのではなく、本人の様子や勤務状況などを考慮して判断して適切な対応をする義務があります。

ストレスチェックは従業員の健康を管理する一要素にすぎず、単に健康診断やストレスチェックを実施したからといって会社の安全配慮義務を履行したことにはなりません。

実はストレスチェックの義務化は企業が取り組むべきメンタルヘルス対策のほんの一部でしかないのです。

●オンラインサービスなどを活用し、まずはできるところから。

――なるほど。本格的にメンタルヘルス対策に取り組もうとすると、企業にとっては大きな負担になりそうですね。

山田氏:そうですね。実は大企業に関しては既にメンタルヘルス対策の仕組みが整っているところが多いので、既存の枠組みのなかで実施すれば新たな負担はほとんどないはずです。大変なのはこれまでメンタルヘルス対策をしてこなかった中小企業ですね。

ただでさえ中小企業の人事担当者は多忙を極めているのに、それに加えて社員のメンタルヘルスケアに労力をかけるというのは、本当に難しいことです。

50人から100人の企業規模ですと何よりも本業を優先するステージですし、経営者の目が組織全体に行き届く限りは、ストレスチェックを使って組織診断をする必要性も感じられないかもしれません。

その場合は、まずは法令遵守のために年に1回の健康診断の時期に合わせてストレスチェックを実施するというのも一つの方法です。オンラインサービスなどを上手く活用すれば、人事担当者の負担を増やさずに実施することも可能です。

ストレスの度合いはタイミングによって異なるので、本来であればストレスチェックは年に2~3回実施するのが理想なのですが、企業ステージとのバランスを考慮すると、まずは形式的なところからスタートして徐々に本質的なメンタルヘルス対策に移行していくというのが現実的かもしれません。

不思議なことに、どんな企業でも100名を超える組織になるとメンタル不調の社員がちらほら出始めます。そのタイミングからは本格的に取り組んだ方がメリットは大きいと思います。

■次回は「後編」です。「うつ病の人が出ない職場環境を作るにはどうしたらいいの?」、「ストレスチェックをきっかけに社員のモチベーションを上げることはできるの?」など、企業のメンタルヘルス対策についてさらに詳しくお話をお伺いしたいと思います!

2015年12月からストレスチェックの実施が義務化!

- 現役医師・医療ベンチャー経営者の山田洋太氏に聞くストレスチェック導入のポイント(前編)

- 現役医師・医療ベンチャー経営者の山田洋太氏に聞くストレスチェック導入のポイント(後編)

山田洋太先生

山田洋太先生