昨年度のノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラーの貢献をいくつか見てきたが、その中で公正に関する研究は、経済学の進展にとっても、企業や組織を運営する上でもきわめて重要である。

今回は、前回に引き続きセイラーの公正に関する研究についてみていくが、前回とは研究方法が大きく異なっている。

セイラーは、カーネマン、クネッチとともに、次のような設定で実験を行なった。このような方法は、ゲーム実験と呼ばれている。ゲームといっても、テレビゲームやオンラインゲームとは異なり、経済学やゲーム理論にしばしば使われる実験手法である。

エコノ*かヒューマン*か? 見極める「最終提案ゲーム」

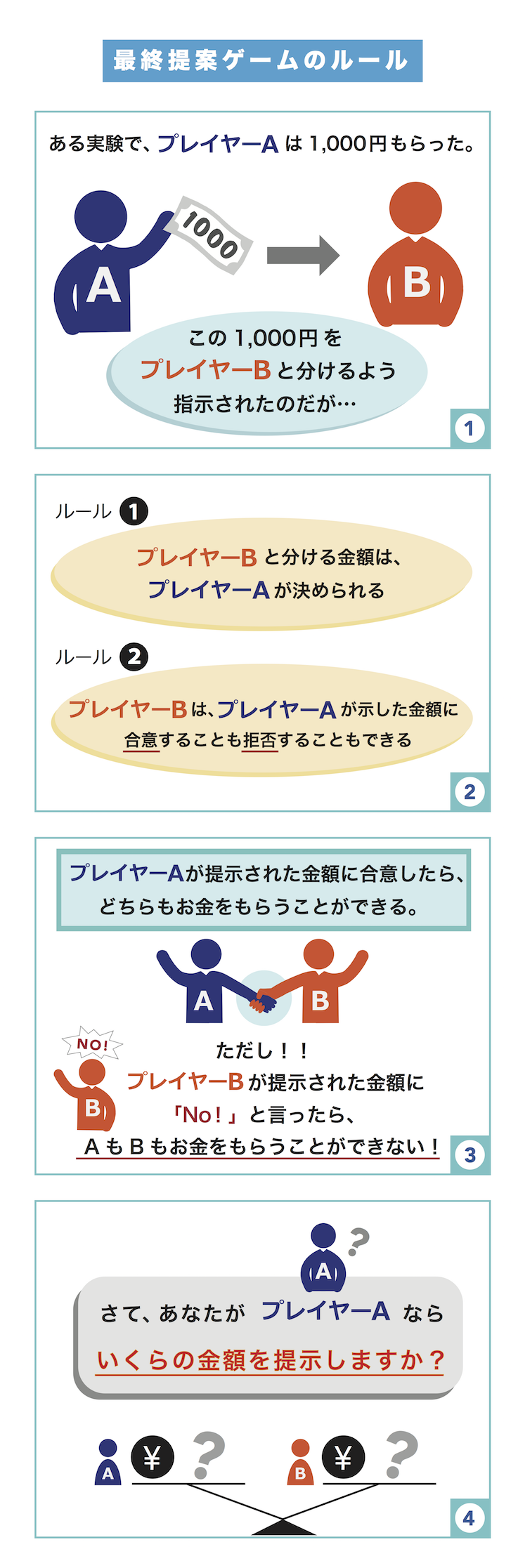

彼らが実験に用いた「最終提案ゲーム」というゲームがある。

AとB、2人のプレイヤーがいて、プレイヤーAは提案者、Bは応答者と呼ばれる。

ゲームのルールは、次の通り。

まずプレイヤーAに1000円が渡される。Aはその中からいくらでも好きな額をBに分ける提案をする。Bがその提案を受ければゲームはそこで終了し、Bは提案額を受けとり、Aは残額を得ることになる。Bが、Aの提案を拒否すればゲームはそこで終了し、A、Bともに何も得られない。

たとえば、Aの提案額が300円で、Bが受諾すれば、Aは700円、Bは300円の利得を手にすることになる。Bが拒否すればどちらも何も得られない。

さあ、あなたなら、A、Bのそれぞれの立場でどのように行動しますか?

このゲームでエコノはどうプレイするだろうか? エコノは合理的自己利益を追求するから、プレイヤーBはAの提案が1円以上であればどんな提案も受け入れるし、Aはそのことを知っているから、自分の取り分をできるだけ多くするために1円の提案をするだろう。最終的にAは999円、Bは1円を得てゲームは終了する。実際にこんなことになるのだろうか?

このゲーム実験は数多く行なわれているが、ヒューマンはエコノとはまったく異なる行動をする。Aの提案額の平均は初期額の45%前後であり、Aからの提案が、初期値の30%以下という「ケチ」な提案のうち半数近くはBによって拒否される。

最頻値は50%、つまり半々の提案をする人が多数派なのである。これが多くの実験に共通する結果である。私も学生を対象に何度も実験を行なったが、提案額は平均45%~48%くらいになる。Aの提案が「ケチ」な場合にはやはり半数近くは拒否された。

エコノは存在しなかった

このゲームを最初に考案したのは、ドイツのギュースの研究グループであったが、行動経済学の中でこのゲームを知らしめたのが、カーネマン、セイラーらの研究であった。その後、このゲームは、簡単でわかりやすいためさまざまな設定での実験が行なわれている。

たった1000円を分配するのではなく、もっと多額だったら違う結果になるだろう、という予想も成り立つ。Aはもっと自分自身の取り分が多くなるような提案をするだろうという予想である。

そこでアメリカの別の研究者チームが多額の研究費を持って発展途上国に出かけ、現地の給与3ヶ月分もの額をAに与えて実験したところ、驚くべきことに結果はほぼ同じであった。

人類学者と行動経済学者が協力して、南米や東南アジアの少数民族に対して行なった実験もある。結果として、提案額は25%~75%と、生活や取引の様式によってかなり多様になったし、ほぼゼロの提案も拒否しない民族もあった。そうであるが、エコノと同じような行動をした民族は、一つもなかった。

「公正さ」が提示金額を導く

さて、プレイヤーたちのこのような行動はどのように説明すればよいだろうか。提案者の寛大な提案の動機の一つは、公正に対する好みであると考えられる。およそ半々という提案が公正の考え方に合致しているので、公正さを求めて行動するということである。

しかし一方で、利得最大化行動によっても説明できる。提案者は、応答者が拒否しないと予測する最低額を提案すると考えれば、プレイヤーAはエコノ的な行動をしていることになる。

しかし、Bが拒否することを予測するということは、Aは、Bがエコノではないと予測していることになる。したがって、Aの行動をエコノの観点から説明するのは無理がある。

やはりBの、自分の利益を損なっても低い提案額は拒否するという行動は、Aの行動が公正という社会規範に反すると考え、そのような行動を処罰したい(Aの利得はゼロになるから)という感情が働いていると考えるのが妥当である。そのことはAもわかっている。公正という考え方を重視するのが、ヒューマンなのである。

「独裁者ゲーム」なら、結果は変わるか?

カーネマンとセイラーらは、さらに発展させたゲームを行なっている。まず彼らは学生に対し、次のような設定の実験を行なった。

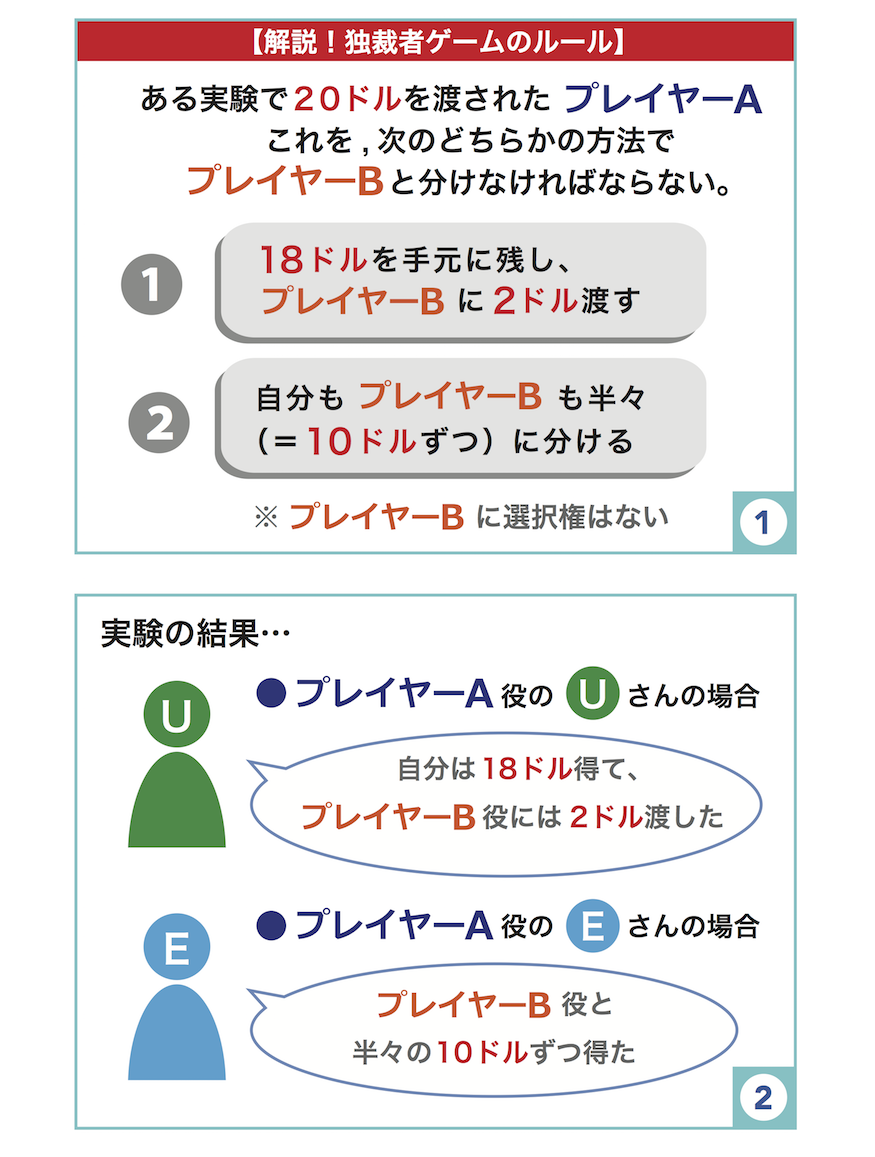

プレイヤーAに20ドル渡す。Aはそのうちの18ドルを手もとに残し、2ドルを相手Bに渡すか、半々に分けるかの2つの選択肢しかない。また、このゲームではBに拒否権はないので、このゲームは「独裁者ゲーム」と呼ばれている。

彼らが本当に知りたかったのは、実はこの後に行なわれた第二段階のゲームの結果である。これが興味深い。

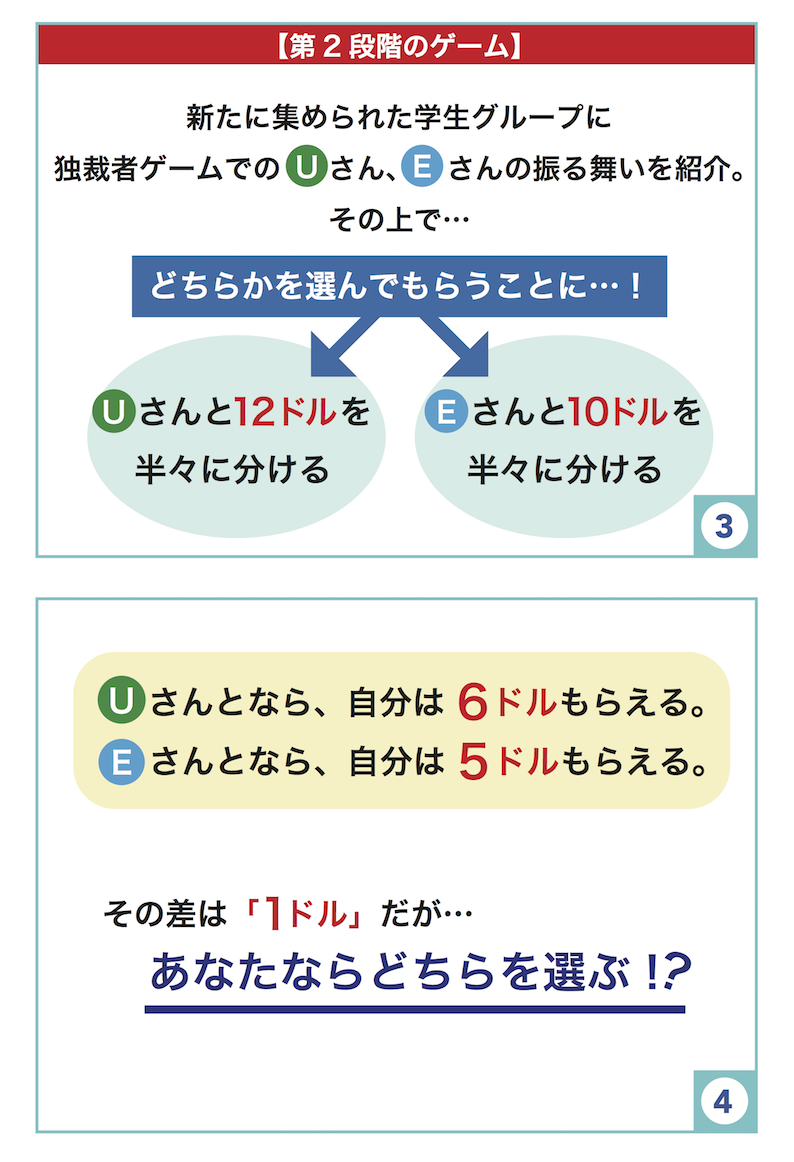

別の学生グループに、独裁者ゲームについて説明し、半々の提案をした人Eと、自分が多く得ると提案した人Uがいるが、さてあなたは、Uと12ドルを半分ずつ分けるのと、Eと10ドルを半分ずつ分けるのとのどちらを選ぶかと質問したのである。

結果は面白い。80%以上が「不公正な」配分をした人Uと6ドルずつ分け合うより、「公正な」配分をした人Eと5ドルずつ分け合う方を選んだのである。

つまり、自分の利益を1ドル犠牲にしても、「不公正な」選択をした人に利益を得させたくないと判断したわけである。カーネマンらはこのゲームを「処罰ゲーム」と呼んでいるが、独裁者ゲームに参加していない第三者であっても、不公正な行動をした人には利益を渡したくないだけではなく、さらに、自分自身にコストがかかっても処罰を与えたいと思っていることになる。

このような単純なゲーム実験の結果だけから、安易に含意や教訓を引き出すことはできないが、次のことは言えよう。

私たちヒューマンは公正を重視し、それに反する行動をした人に対して、当事者はもちろん、たとえ当事者でなくても処罰したいという思いが強いということである。

企業と消費者であっても、企業どうしであっても、さらに経営者と社員であっても、その取引関係は一種の(ゲーム理論で言う)ゲーム状況にあるので、公正な取引、公正な対応という視点を忘れると、大きなしっぺ返しをくらう恐れがあるのだ。

-------------------------------------

*編集部注:ヒューマンとエコノについてはこちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

https://www.teamspirit.co.jp/workforcesuccess/diversity/Mental-Accounting.html