今回は、前回までの公正と深い関係がある「信頼」について考えてみよう。信頼というのは、経済・社会にとってきわめて重要な要素でありながら、標準的経済学ではほとんど考慮されることがない、すなわちエコノには持ち得ない考え方である。

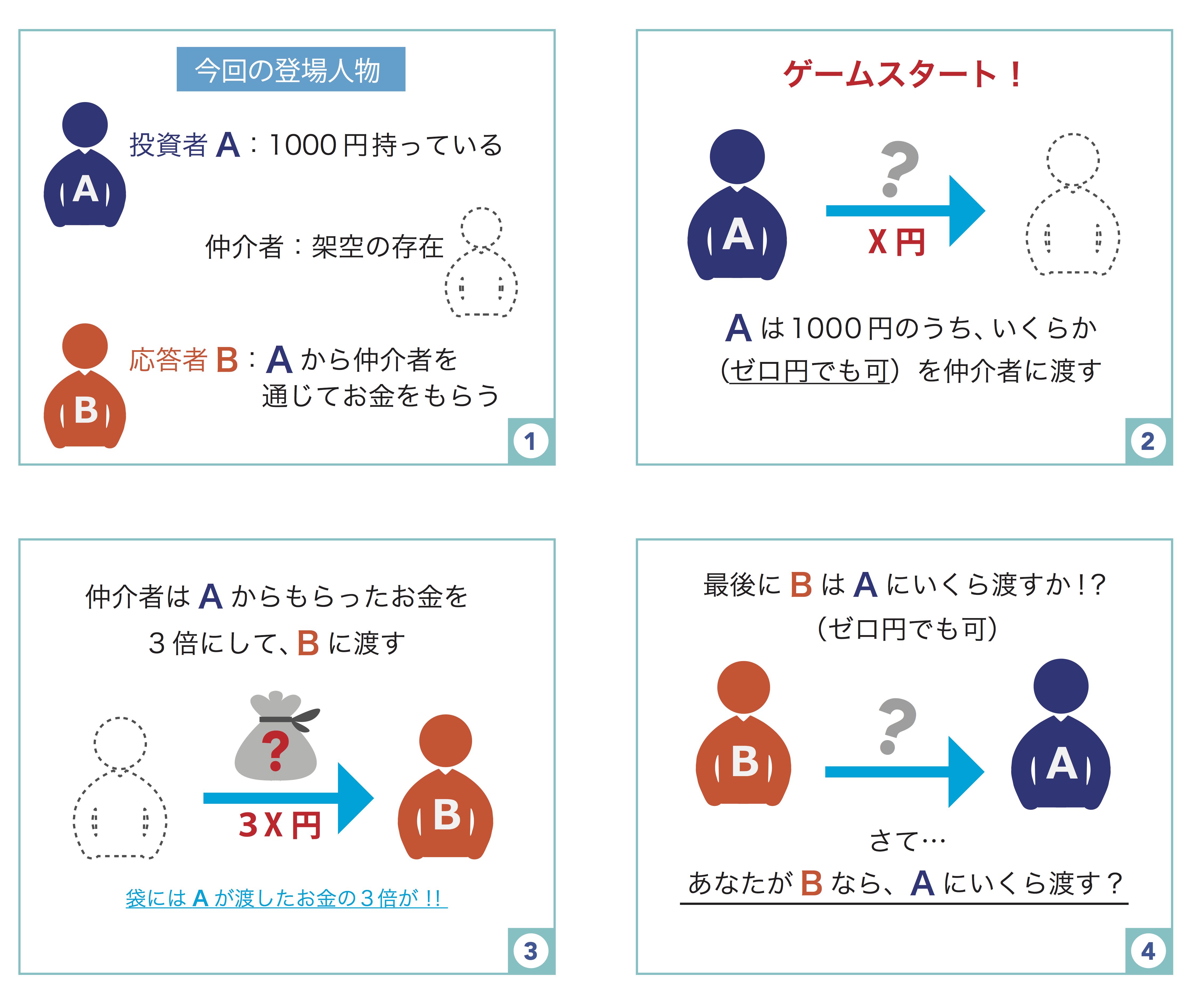

まず、またまた実験ゲームの登場であるが、次のようなゲームを考えてほしい。

|

<今回のゲームの前提>

|

このゲームは現実とは必ずしも対応しない場合もあるだろうが、Aは投資することでAもBも利益を上げられるというような設定であると考えてほしい。

このゲームを簡単な式にすると次のようになる。

|

x円 3x円 y円 A ⇒ 仲介者 ⇒ B ⇒ A 1000円 Aの利得:1000-x+y(円) Bの利得:3x-y(円) |

より分かりやすく図示すると次の通りだ。

具体的な金額でみてみよう。

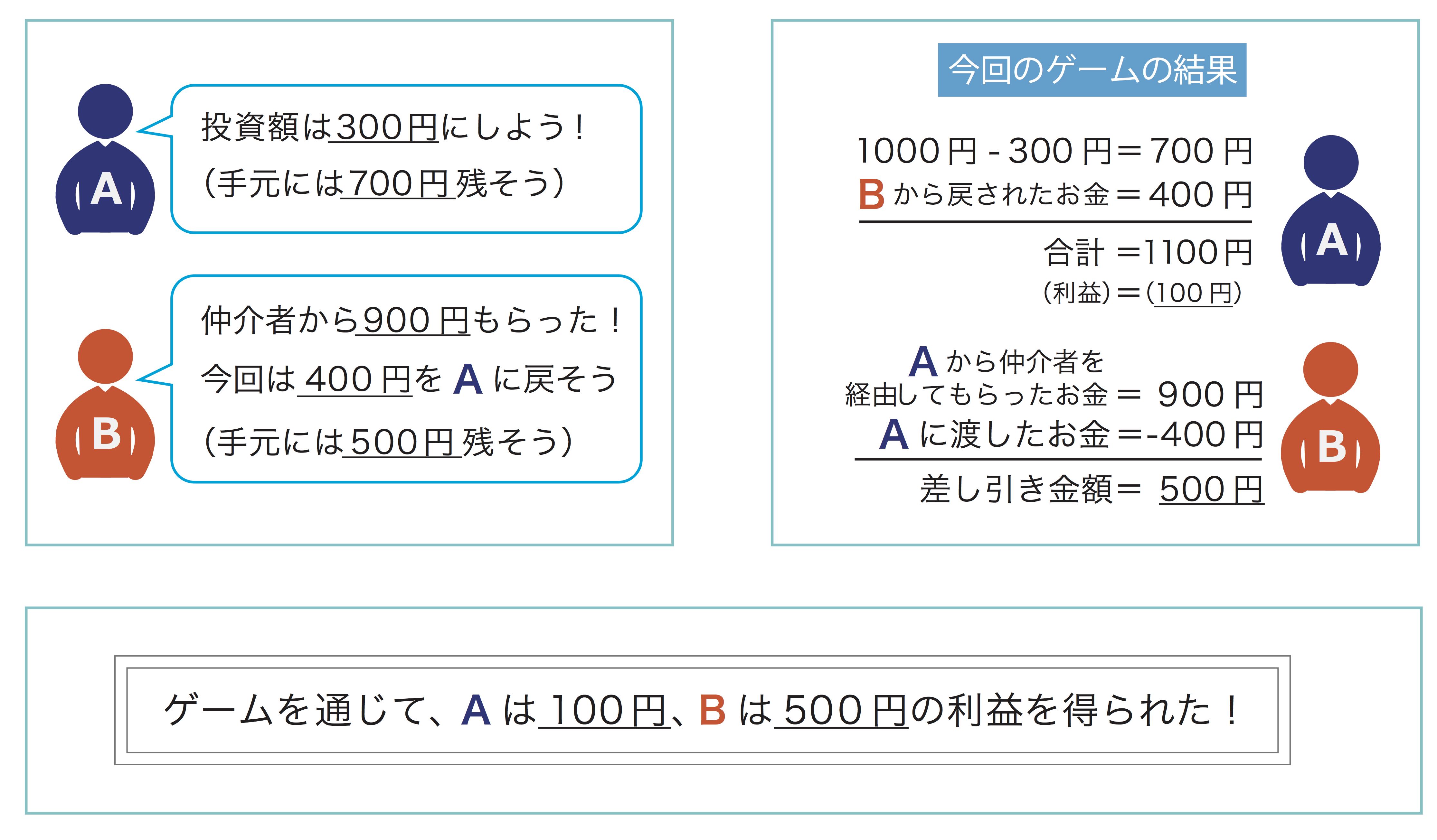

例えば、投資者であるプレイヤーAが1000円持っていて、投資額x=300円としよう。300円が仲介者に渡され、その3倍である900円が応答者であるプレイヤーBに渡される。プレイヤーBは好きな額をAに戻すことができるが、例えばy=400円戻すとしよう。

最終的に、Aの利得は、初期値1000円-投資額300円+戻り額400円=1100円となり、Bの利得は3倍額900円-戻し額400円=500円となる。

プレイヤーAは投資した結果、最初に持っていた1000円を上回る額を手にし、プレイヤーBもゼロ円だったのが、500円を得ることができる。

さて、皆さんは、Aの立場だったらどうするか? また、Bの立場だったらどうするか考えてみてほしい。

自分がAの時には、Bはいったい誰なのかが問題になるだろうが、「誰か特定はできないが、同じコミュニティの人」とイメージしていただきたい。

このゲームを実際に行なうと、どんな結果が得られるのだろうか。私は学生を対象に何回も実験を行なったが、だいたい次のような結果が得られる。

|

<学生を対象にした実験のおおよその結果>

|

エコノなら、どんな判断を下すか?

この結果は意外だろうか? それとも予想どおりだろうか?

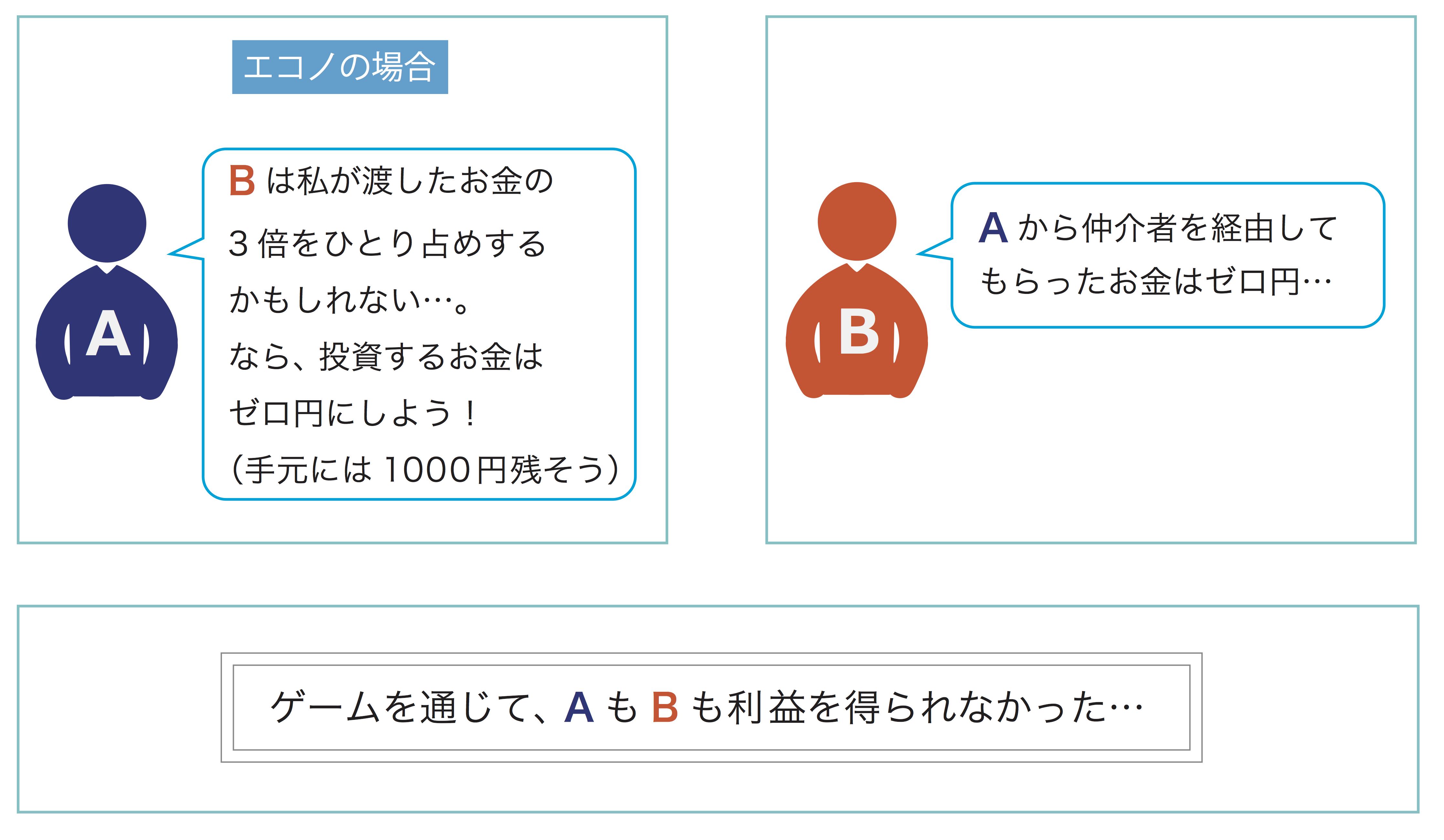

エコノの視点で考えてみよう。プレイヤーAもBもエコノだったとする。Aは、「エコノであるBは、3倍されて渡された金額を全部独り占めする」と予想する。BがAにいくらかでも戻す理由はないと考えるからである。こう予想しているので、Aは損失を避けるために全く投資しない。すると、Aの利得は最初の1000円だけ。Bはゼロとなる。何の成果もないのである。

実際に行なった実験では、このようなエコノと同じく、Aの立場では投資額ゼロ円、Bの立場では戻し額ゼロ円という決定を行なうのは、参加者100人のうち1人か2人しかいない。

相手への「信頼」が利益を生む

では、どうしてヒューマンはエコノとは異なる決定をするのだろうか。

ここで、ポイントは「信頼」である。

ヒューマンであるAは、Bが手にした金額のうちからいくらかでも自分に戻してくれるのが当然と考え、Bがそのような当然の行動をすることを期待している。言い換えれば、AはBを「信頼」するからこそ、投資するのである。実験参加者に意見を聞くと、信頼という言葉こそ使われていないが、当然Bが戻すと期待して投資額を決めている。

Bの立場の場合には、ある程度の金額をAに戻すのが当然と考えている。すなわちAの信頼に応えようとする。信頼があることによってAの投資は報われて、AもBも利益をあげることができるのだ。

信頼は経済・社会を円滑にする

この単純なゲームから見えてくるものは予想外に奥深い。

Bは全く戻さなくても何の咎めも処罰も受けることはない。それにもかかわらず、いくらかでも戻すのは、そうするのが社会的義務とか規範であると考えているのである。このような暗黙の信頼関係があるからこそ、経済や社会が効率的で安定的に営まれ、私たちは安心感や満足感を感じることができるのである。

経済が効率的に運営されるためには、物の売買や企業間の取引などがスムーズに進むことが不可欠である。たとえば、きわめて信頼が低い状況を考えてみよう。役人は汚職にまみれ、商店街では万引きや窃盗が横行し、夜道を女性が一人で歩くなどは無理な話である。

そのような状況で、店頭で品物を買うには、品物が表示通りの原材料を使用し、盗品などではなくきちんとしたルートで仕入れた物であり、価格も適正かどうかをまずは疑ってかかる必要がある。

とはいっても、買い手はこうした疑念を調べる術を持たないため、売り手にいちいち「これはどこで仕入れたのか」などと問いただしたり、品質の証明を要求したり、時には値切ったりすることになる。海外旅行で土産品を買う時に値切るのは、その品物の価格に信頼を置いていないからでもある。値切り交渉がコミュニケーションとして楽しい時もあるが、無駄な時間ともいえる。もしも売り手が信頼できる相手なら、品物も価格も信用できるので、そういった余計な交渉時間を節約できることになる。

私たちが、小売店やスーパーで何のためらいもなく買い物ができるのは、実は売り手やメーカーを信頼しているからなのだ。変な物は売らないだろう、買い手をだますようなことはしないだろうという信頼の上でお金を払っているのである。この状況は売り手にとって同じである。信頼が低い場合には、買い手が信用できないので、払われたお金が偽札かどうかを疑い、品物を万引きされないかと常に目を光らせなければならない。

このような売買方法は、手間もかかるし時間もかかる。つまり余分なコストがかかる。直接取引と関係ないことに多大な労力や資金を使わなければならないからだ。物の売買がスムーズに進まなければ、お金も回転していかないので、経済も沈滞化する。

経済がなかなか発展せず停滞したままの国では、人々の間の信頼感が薄いというデータがある。経済がうまく動いていくためには取引に関わる当事者相互の信頼が何よりも大事なのである。

【関連記事】